襖紙貼りというのは、簡単なようで奥行きのある作業だった。

これまで壁紙や床材などをいじってきた経験から、「襖なら紙を貼るだけだろう」と、どこか気軽に考えていたのだと思う。

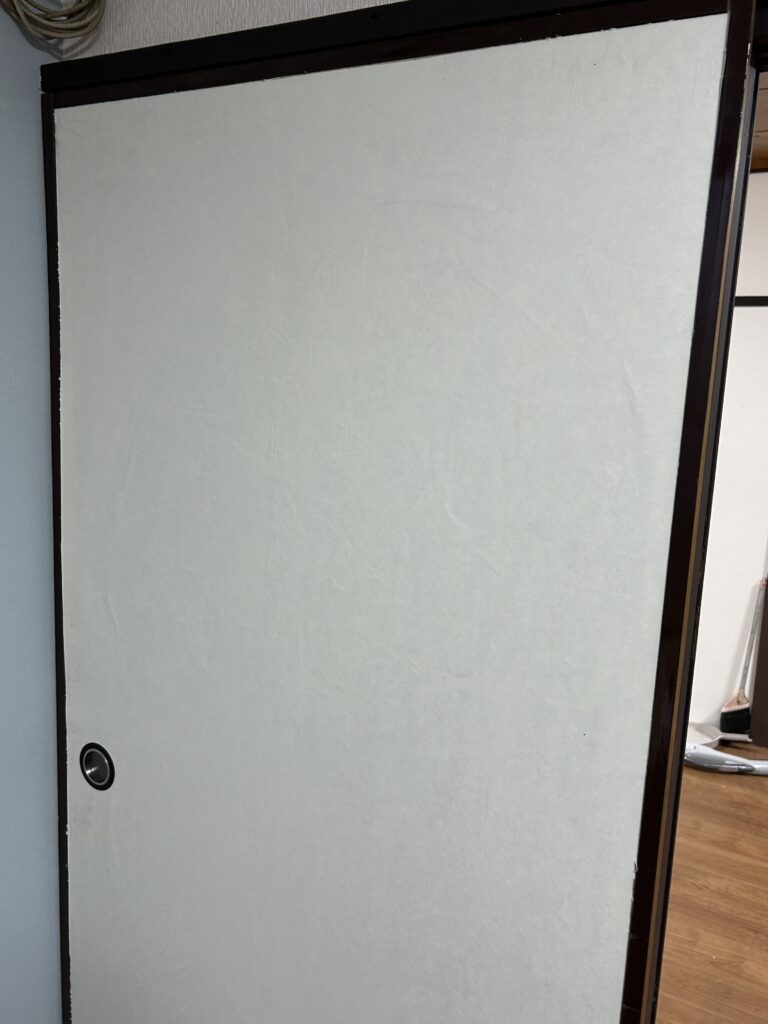

実際に紙を貼ってみると、すぐにシワが現れた。

指で押してもスキージーで伸ばしても、まるで動きながら形を変えるように、収まる気配がない。原因はノリのムラだろうか、湿度だろうか。作業を進めながら、その理由を探る。

仕上がりに納得できず、貼り直すために紙を剥がした。

破れるというより、粘着が思っていた以上に強く、紙の繊維がそのまま戻らない感覚だった。思い描いていた「やり直し」とは少し違うが、それでも「次はもっと丁寧に」と気持ちを切り替えられるくらいの余裕は、まだ残っていた。

スポンジを使い、今度は均一になるようノリをしっかりと全面に伸ばす。

急がない。焦らない。

位置を決めるときは深呼吸をひとつ。紙をそっと置いて、少しずつ空気を逃がしながら密着させていく。

その上に板を重しとして置き、一晩そのままにした。

翌朝、襖を立ててみると、前よりは確かに整っている。

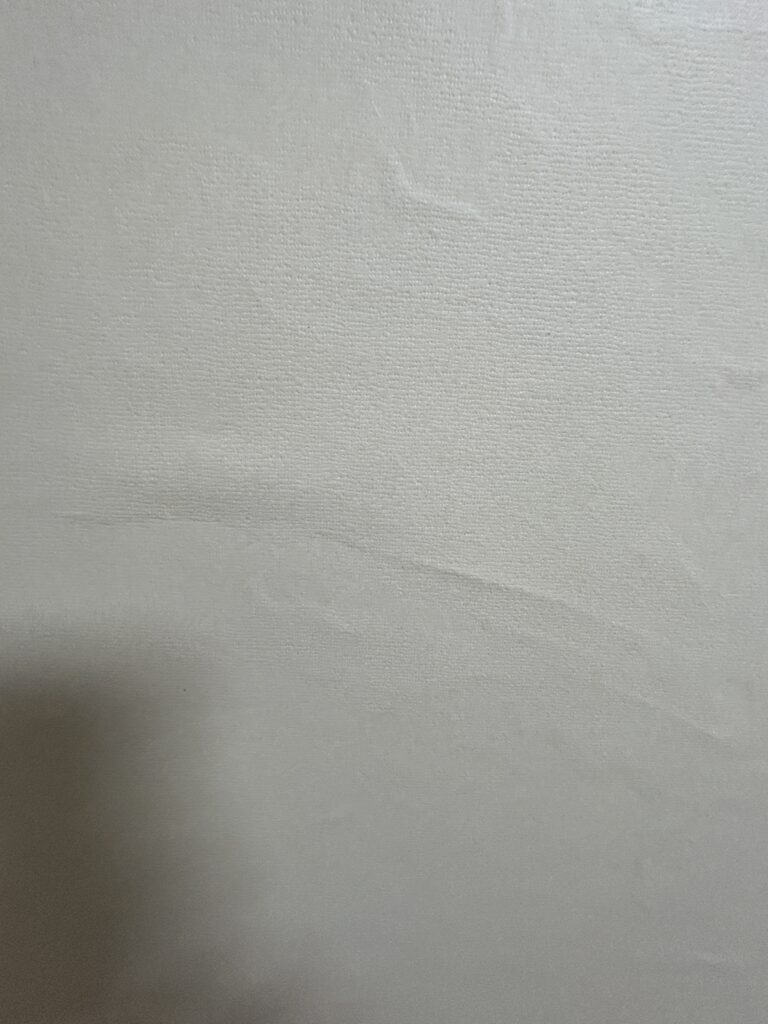

しかし、完璧に「ピタッ」とはおさまらない。光の角度でわかる程度のわずかなシワが、ところどころに残っていた。

おそらくプロは、紙の伸び方や湿り具合まで見て作業しているのだろう。ノリを襖紙側に塗るべきだったのか、戸のほうに塗ったのが影響したのか、そんな細かな点が仕上がりに差を生むということを、今回の作業で実感した。

それでも、今回はこれで良しとすることにした。生活の中で襖は「背景」だ。目を近づけてじっと観察されるものではないし、そこに注いだ時間や工夫は、わずかでも確かに自分の中に積み重なっていく。

今回の襖は、今日の自分ができる範囲での仕上がりだ。

次に貼る時は、今回よりもう少しうまくできるはずだ。

経験はいつも、失敗と成功のちょうど間くらいにある。

コメント